キリスト教と日本人(6)

実は、このキリシタン禁制と日本人の精神性には非常に深いつながりがあります。いまある日本人の精神文化というものは、ほぼ江戸時代に形成されて、それが継承されていると言われています。それではその江戸時代の文化を作り上げたのは何かというと、まさにこのキリシタン禁制なんですね。日本に伝わることわざや格言には、上に対して従順で、自己主張を戒め、大勢に従うことを求めるものが非常に多いんです。たとえば、「泣くこと地頭(地域の有力者)には勝てぬ」「長いものには巻かれろ」「寄らば大樹の陰」「出る杭は打たれる」「沈黙は金、雄弁は銀」「物言えば、くちびる寒し秋の風」といったようなことわざですが、これらはすべて、「世の中でうまくやっていこうと思えば自己主張するのはやめなさい。お上に従って、あまり逆らわないようにするのがうまくやっていくコツだ」ということを教えているわけです。これは結局、自分の信仰を自己主張するのはダメなんだということであり、「周りの空気を読みましょうね、みんなに合わせましょうね」という日本の文化を形作ることになったわけです。

この精神性が、キリスト教に対する迫害の中で生まれてきて、いまでも日本人を支配しているわけです。だからこそ、統一教会のように自己を主張して、一人だけ他と違うということになると、村八分に遭うような文化であるわけです。ですから、このキリスト教の宣教が抑え込まれたということと、日本の文化の間にはものすごく深い因果関係があるわけです。ですから、こういう日本人の精神性というものを打破していかないかぎりは、宗教の自由というものは成就されないということになるわけです。

1638年の鎖国令によって、日本は外国人に対して閉ざされました。そして1614年の時点ではおよそ60万人いた日本のキリスト教徒は、結局1697年までに表面上は絶滅してしまったわけです。このあまりにもむごたらしい迫害によって、一時期60万人いたキリスト教徒は、日本の地から消えてしまったということなんです。これはものすごい迫害ですよ。60万人いるキリスト教徒を根絶やしにするというのはものすごいことですよ。どれだけ極悪非道なことが行われたかということです。

私は神学校にいたときに、「キリスト教会史(Church History)」という科目が好きで一生懸命勉強しました。その中でキリスト教がいろんな国に宣教されていく歴史というのも学んだんですが、その教科書の中にどんなことが書いてあるかというと、「日本においては、キリスト教の宣教史上、他に類例を見ないほどの過酷な迫害が行われた」と書いてあるんですね。つまり、日本という国がキリスト教の宣教史上どのような国として覚えられているかというと、「他に類例を見ないほどの過酷な迫害を行った国」として覚えられているんです。我々はそういう国民の子孫だということです。

私はそのとき思ったんですね。何を根拠にそんなことを言うんだと。だって、キリスト教という宗教は行く先々で迫害されているし、さまざまな弾圧に遭っているし、ローマ帝国でもいろんな弾圧に遭っているわけです。それなのに、なんで日本だけ「他に類例を見ないほどの過酷な迫害」と言うのか、と思ったんですが、ちゃんと理由が書いてあるんですね。その理由は何かというと、ある宣教地にキリスト教が伝えられて、少なくとも一世代(One Generation)以上にわたって存続して、教会の基盤が確立された後に、その地から跡形もなくキリスト教がなくなってしまうなどということは、他に類例がないというのです。つまり、宣教師が行って10年経って、迫害が始まって全員追い出され、教会がなくなったというようなことはいくらでもあるわけです。

しかし、このとき日本のキリスト教は宣教されて100年近く経っていたんです。ということは一世代どころか、二世、三世、四世までいたはずです。それぐらい、100年続いていて、60万人という膨大な数のキリスト教徒がいたにもかかわらず、それを消滅させたということでありますから、どれだけ過酷な迫害をしたのかということです。それだけ徹底的に、しらみつぶしに、キリスト教をなきものとするために迫害を行った国が日本だということです。

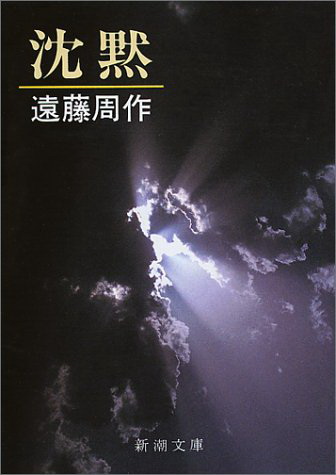

キリシタン時代の迫害については、歴史書を読んでも良いですが、私がお勧めするのは遠藤周作の小説です。

『沈黙』は大変有名な小説です。文庫本で500円程度で買えますので、ぜひ読んでみてください。『沈黙』のあらすじは次のような内容です。イエズス会の宣教師ロドリゴという人が主人公で、彼はキリスト教宣教のために禁教下の日本に潜入します。彼は隠れキリシタンたちに歓迎されるわけでありますが、やがて長崎奉行所に追われる身となります。ロドリゴはこの絶体絶命の状況の中でひたすら神の奇跡と勝利を祈りますが、神は「沈黙」を通すのみでした。やがて彼は捕えられ、自身が棄教しない限り日本人信者の拷問を続けるという究極の選択を迫られ、ついに踏み絵を踏むことを受け入れてしまいます。このように、キリシタンの「転び」をテーマとした小説が、遠藤周作の『沈黙』です。とても重苦しいテーマの小説です。

ここで中心になっているテーマは「神の沈黙」ということです。キリスト教徒ですから、神が救ってくれるに違いない、神が奇跡を起こしてこの迫害の中から信徒たちも自分も救われるんだと信じて祈り続けるけれども、神は何もしてくれない。ただずーっと「沈黙」しているという状況の中で、絶望して信仰を失っていくということなんですね。

しかもこの信仰の棄て方がですね、自分が拷問されて、その肉体の痛みに耐えかねて信仰を棄てたんじゃないんですよ。わざと司祭を拷問しないで、司祭が導いてきた愛する信徒たちを目の前で拷問して、「あなたが信仰を棄てれば、この拷問をやめる。しかしあなたが信仰を棄てなければ、あなたの愛するこの信徒たちをずーっと拷問し続ける」という、非常に苦しい二者択一を迫られるわけです。すなわち、私が信仰を保てば、この可哀想な信徒たちは拷問で苦しみ続けなければならない。「神よ救いたまえ」と祈っても神は救ってくれない、沈黙したままである。だから自分が信仰を棄てるしかないという決断をするわけです。わざわざキリスト教を伝えるためにこの日本の地まではるばるやってきたにもかかわらず、その信仰を棄てざるを得なかったロドリゴという宣教師の話です。これが『沈黙』という小説です。

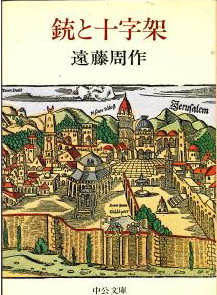

遠藤周作の小説をもう一つ紹介しますと、『銃と十字架』という作品があります。これは、17世紀に実在した日本人キリスト教徒であるペトロ・カスイ岐部という人の生涯をもとにした小説です。ですから、かなり事実に基づいています。豊後国にキリスト教徒の両親の間に生まれた岐部は、13歳で有馬のセミナリヨに入学します。そして1614年にキリシタン追放令によってマカオへ追放された岐部は、司祭になるべく独力でローマのイエズス会本部を目指したんですね。マカオからインドを経て、単身で陸路を歩いてローマに行くわけです。そして、ローマへ行く途上、日本人としてはじめてエルサレムを訪問しました。ローマに到着して、「自分は日本から来た。イエズス会士になりたい」と志願して、実際にイエズス会士となります。そして、キリスト教の神学を本格的に勉強して、司祭としての叙階を受けたわけであります。

もしこのまま岐部がローマに留まっていれば、生涯キリスト教徒として平安な生活を送ることができたはずです。しかし、彼はそうしなかったんです。「日本が私を待っている。日本に帰って宣教をしなければならない」と決意するわけです。当時、日本の状況はものすごく厳しいということはあらゆる報告から分かっていましたから、日本に帰ればほぼ間違いなく捕まって殉教するということは分かっていながら、それを覚悟して、もう一度日本に戻り、1630年に16年ぶりの帰国を果たすわけです。

彼は日本で9年間活動して、1639年に捕えられて、「穴づり」の拷問に遭います。ですから、ある意味で予定されていたように捕まり、棄教の拷問を受けるわけでありますが、最後まで信仰を棄てずに、耐え抜いて殉教していくという物語です。このように遠藤周作は、拷問によって転んでしまったクリスチャンと、転ばなかったクリスチャンの両方を描いているわけです。このような小説を読んでいただければ、当時の人々にとって信仰を持つということがどれほど厳しいことだったのかということが、少し分かっていただけるのではないかと思います。