信教の自由と人権のための雑誌「BITTER WINTER」がインターネット上で発表した家庭連合関係の記事を紹介する連載。これらの記事を書いたマッシモ・イントロヴィニエ氏はイタリアの宗教社会学者で、1988年にヨーロッパの宗教学者たちによって構成される「新宗教研究センター(CESNUR)」を設立し、その代表理事を務めている。これらの記事の著作権はマッシモ・イントロヴィニエ氏にあるが、特別に許可をいただいて私の個人ブログに日本語訳を転載させていただくことなった。

フランスの「カルト」に関する新法が間違っている理由

03/06/2024 EILEEN BARKER

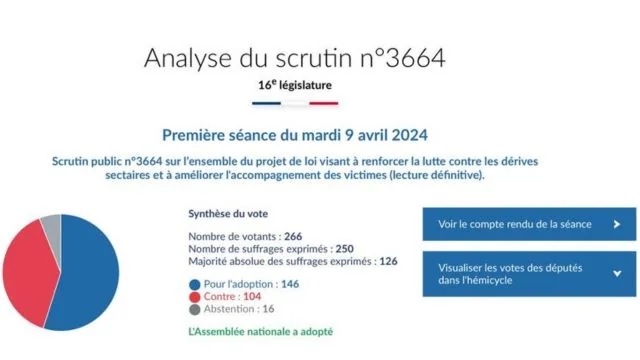

フランスの下院は「カルト」に関する修正法案に、上院が削除した「心理的服従」という奇妙な犯罪を再導入した。

アイリーン・バーカー

信徒を「洗脳」するスヴェンガリのような霊的指導者の風刺画(AI生成による) 大まかに言って、立法に対する政治的アプローチには二種類ある。実際に被害を与えた加害者が法廷で有罪判決を受けた「後に」、彼らを罰する国がある。これは、アメリカ、英国、およびその他ほとんどの西洋の民主主義国で見られるアプローチである。一方で、なんらかの犯罪行為が行われる「前に」、潜在的な被害から市民を保護すると主張する国がある。後者のアプローチは、ロシアや中国などの独裁国家の中に見られる傾向にあるが、フランスも同様であるように見える。なぜならフランスでは、「セクト的逸脱」を示すグループによる潜在的な害から市民を保護するための法律の制定が推進されているからだ。「セクト的逸脱」は、英語では「カルト」という差別用語で呼ばれる宗教運動にほぼ等しい概念である。これが意味するのは、「カルト」というレッテルを張られた宗教による行動は、たとえ同じ行為が「宗教」であるとみなされているグループによって行われれば完全に合法であったとしても、犯罪であるとみなされるだけでなく、「カルト」というレッテルを張られたこと以外にはいかなる違法行為を実際にしていなかったとしても、有罪を宣告されるかもしれないということだ。

しかし、「カルト」に関する合意された定義は存在せず、この用語は一般的に、ある人が良くないと考える宗教または運動を指すために使われる。私自身、特定の運動が「カルト」なのか「本物の宗教」なのかを尋ねられたことは、数えきれないほど多い。私がその質問者に対して「カルト」とは何かと尋ねても、彼らが首尾一貫した返答をすることは稀である。しかし、答えを迫られれば、口ごもりながら、洗脳、児童虐待、自殺、殺人、ある種の悪魔的な異端について何かつぶやくことがある。それを聞いて私は通常、該当する運動が彼らの説明に合致しないことを再確認できる。

ロシアや中国などの国々は、単に特定の運動を犯罪集団に指定するリストを作成することによって、定義の問題を解決している。ロシアの場合、そのような運動のメンバーは過激主義者の文献を読んでおり、したがって彼ら自身が過激主義者であるということになり、その運動は禁止される。中国の場合、「邪教」(文字通りに訳せば「非正統的な教え」だが、通常は「邪悪なカルト」と訳される)のリストが存在する。このリストに載せられた宗教は自動的に、宗教ではなく犯罪組織であると定義され、したがっていかなる宗教の自由の権利保護の対象からも外されるのである。

ロシアのSWATチームが「カルト」の施設を襲撃する様子(2024年2月にロシア警察がカルトを襲撃した際に、実際に提供された画像を元にAIが生成)。 申し分のない「カルト」の定義が存在しないことを認めつつも、1995年のフランス国民議会への報告書には、他のほとんどの民主主義国で「普通の(合法的)宗教」として受け入れられているいくつかの宗教を含む170以上の「カルト」のリストが含まれていた。 「カルト」としての指定は、1つまたは複数の運動によって行われたいくつかの「悪いこと」の例を列挙することによって正当化されていた。しかし、これらの「悪いこと」のほぼ全ては、すでに法律で規制されたことに過ぎず、しかもそのほぼ全ては主流の合法的な宗教によっても犯されていたのである。それらの「悪いこと」が普遍的に適用可能な法律によって既に規制されているか、あるいは容易に規制可能であるのであれば、なぜ特別な法律を導入する必要があるのか、という疑問が生じるのは当然である。奇しくも1995年のリストは法律で採用されなかったものの、それはいまでも「カルト」と名指しされた運動を分類し、差別するために使用されている。

ここで精神操作、心理的服従、および「洗脳」について考えてみたい。これらの用語はほとんど同じ意味で使われている。「洗脳」という概念は、米国やその他の場所でいわゆる「専門家」がそれを導入しようとした際に、裁判所で排除されている。それは1950年代の朝鮮戦争の時代に遡る。そのとき米国は、ごく少数の米国人捕虜が共産主義への忠誠を誓ったとされる理由を説明しようとした。臨床心理学者のマーガレット・シンガーは、「カルト」がそのメンバーに影響を与える方法について説明する上で「洗脳」理論を正当化しようと尽力した人物の一人であったが、彼女の主張は米国心理学会と米国の裁判所の双方による検討の結果、拒否された。

1970年代には、「洗脳」という概念が、メディアや増加しつつあった「反カルト」組織、そして心配する親たちによって広められていた。親たちは、彼らの(成人した)子供たちがどうして奇妙なグループに改宗し、以前なら選ばなかったはずのことを信じたり、行ったりするのか、理解に苦しんでいた。これらの親たちは、彼らの子供たちが「洗脳」されており、したがって「被害者」たちは自分では抜け出せないのだという説明を聞かされていた。その結果、何百人という親たちがプロの「ディプログラマー」に大金を支払って、改宗者を違法に拉致して「救出」していた。彼らはなんとか逃げ出すか、自分を拘束している者たちに自分は信仰を棄てたのだと納得させることができるまで、解放されなかった。これはしばしば改宗者にとってトラウマ体験となり、その後に自分の宗教に戻った多くの者たちが、自分たちがどのように扱われたかについての恐ろしい話を語るようになった。

個人と社会の関係に関心を持つ社会学者として、私は「洗脳」とディプログラミングを、社会的状況が個人を支配する極端な状況を表わしているように見える、興味深い概念であるとみなした。私はまた、もし改宗者が「洗脳」されていないのであれば、自らの宗教を表現することを許されるべきだという意見であった。それは彼らが万人の守るべき法律を破らないかぎりにおいてではあるが。一方でもし彼らが、ディプログラマーたちが主張するように、ほとんど抵抗不能で不可逆的なある種のテクニックを受けていたとすれば、何らかの対処が必要であり、彼らは自称ディプログラマーではなく、特別に訓練された専門家によって助けられるべきだと考えていた。

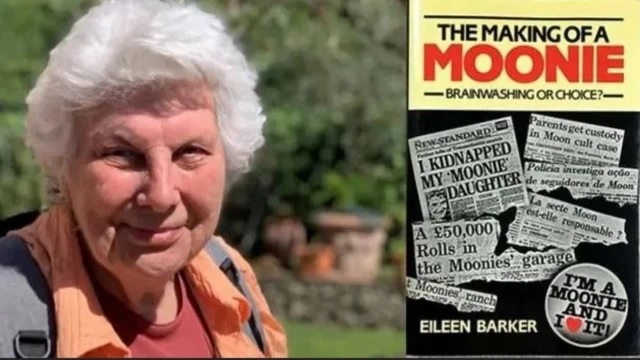

統一運動は当時最も恐れられ、広く嫌われていた新宗教の一つであったが、そのメンバーとの偶然の出会いにより、私は研究プロジェクトに取り組むことになった。その研究において私が立てた問いは、はたして統一教会の信者たちは自由意志によって改宗を選択しているのか、それとも運動によって自由に選択する能力を事実上奪われているのかということだった。

アイリーン・バーカーと彼女の1984年の画期的な著書は、統一運動に参加する人々は「洗脳」されたのだという考えを否定している。 提示された「洗脳」または精神操作は、人々が「カルト」のメンバーになり、その後は「カルト」が望むことを何でも行うようになるような(潜在的に違法な)「プロセス」であると言われている。しかし、私が最初に観察したのは、人々はそのようなプロセスを説明したり描写したりすること以上に、そのプロセスの「結果」(改宗者の新しい信仰や行動)に対する非難を表明しているように見えたということだ。このような強く非難すべき結果というものは、「洗脳」のようなプロセスによってしか説明できないというわけだ。言い換えれば、巧みに操作する技術の証拠として提示されているのは、しばしば回心のプロセスそのものではなく、回心の結果であったということだ。

ただし、プロセス自体を記述し説明する主張もいくつかあった。これらは主に三つのカテゴリーに分類された。第一に、身体的拘束があった。これは被験者が意志に反して拘束された米国の戦争捕虜のような事例である。しかし、「カルト」のリストに載っている宗教の中でも身体的拘束が行われることは極めて稀である。しかし、当時行われていた多くのディプログラミングにおいては、これは事実だった。監禁された者やその教団が「拉致」の後に警察に連絡しようとしても、警察が見て見ぬふりをするケースがあった。また少なくとも一つのケースでは、統一教会による人身保護令状が裁判所によって拒否されている。その理由は、その28歳の娘にとって何が一番良いかは両親が知っているというものであった。その女性は外国で一カ月以上監禁された後に、統一運動に戻ることができた。

「洗脳」の第二の記述は、脳が文字通り洗われているのではないにしても(「洗脳」はもちろん比喩である)、ドラッグ、睡眠不足、または粗末な食事などのさまざまな手段によって脳が機能不全に陥るというものだ。私は、そこで「洗脳」が行われていると言われていた、統一教会が運営する泊まり込みの週末ワークショップの幾つかに参加し、同じ経験をした多くの人々と話をした。私と同様に、彼らは他の多くの状況に比べて特に睡眠が奪われたとか、粗末な食事を与えられたとは言わなかった。そして参加者はいかなる事情があってもワークショップ中にドラッグを接種してはならないと指導されていたのである。

第三の記述は、「洗脳」されたというよりも、マインド・コントロールまたは精神操作と言った方が適切かもしれない。時には、被害者の心がもはや自由意志を行使できないように制御するため用いられる、ある種の催眠術的でスヴェンガリのような技術が用いられていると示唆されることもある。

数千年間、哲学者たちは自由意志の存在と決定論を巡って論争してきたが、しばしばさまざまな形の循環論法に終わってきた。統一教会の信者たちが私に語ってくれたのは、彼らが自分は「洗脳」されていないと主張すると、それは自分が「洗脳」されていないと思い込むように「洗脳」されているのだ、としばしば言い返されたということだ。

そのような無駄な議論を避けるため、私は選択を、(a)個人(彼または彼女のDNA、価値観、恐れ、希望、過去の経験などを伴う)が、(b)特定の社会的状況(統一教会の信者によって運営される泊まり込みのワークショップ)の中で、彼の現在の気質を活かしながら、二つの潜在的な未来の結末を想像しながら描くことができる能力であると定義した。すなわち、(c)統一教会の信者になることと、(d)統一教会の信者にならないことである。

次に私は、もし「洗脳」やマインド・コントロールが当てはまるとすれば、結果の原因となる唯一の変数は社会的状況であり、個人は統一教会に加入する以外に選択肢がない場合であるという仮説を立てた。

しかし、私が「統一教会の経歴」をフォローした1,000人以上のワークショップ参加者のうち、90%が教会に加入しなかったし、参加した者の過半数がその後2年以内に離れていたのである。(さらに、私は後に、統一教会の二世の最初の群の圧倒的大多数が、一生を通じて社会化を受けたにもかかわらず、または恐らくそれ故なのかもしれないが、可能な限り早く教会を去ったことを発見した。)

明らかに、潜在的な新メンバーが経験するプロセスは、抵抗不可能なものでも不可逆的なものでもなかった。統一教会の信者がどれだけゲストを操って入会させたいと望んだとしても、あるいは彼らの子供たちが留まることを望んだとしても、彼らのテクニックがあまり効果的でないことは明らかだった。(統一教会の社会化プロセスは、実際にはカトリック教会のものよりも効果が低いとみなせるかもしれない。)

これらの発見に対する反応の一つは、統一運動は特に被暗示性の強い人々を操作しているというものであった。「彼らが入会したのだから、そうであったに違いないだろう?」というわけだ。これを検証するために、私は人を特に脆弱にすると仮定される要因の幾つかを見てみた。たとえば、不幸な幼少期、破綻した関係、学校や大学での成績不良、病弱ゆえの苦しみなどである。

ロンドンを訪問した際にウェストミンスター寺院前で信者たちと記念撮影する文師夫妻。出典:英国世界平和統一家庭連合 次に私は、統一運動に参加した人々と、ワークショップに行っても入会しなかった人々、および統一教会信者と年齢や社会経済的背景ができるだけ一致するように選ばれた対照群を比較した。実際には、最も「被暗示性の強い」人々は、ワークショップに行っても入会しなかった人々や、入会して一週間以内に離脱した人々の中にいた。実際に参加した人は、被暗示性が強いというよりは感受性が強いように見えた。いくつかの理由から、彼らは統一運動が広い社会では得られない何かを提供してくれると感じたのである。そしてその後、運動が彼らの期待を満たさないことが分かると、彼らは去ったのである。

他の学者たちも、「カルト」と呼ばれている異なる宗教について研究した際に、似たような結果を得ている。これは、一般に「カルト」が行うと言われているいくつかの「悪事」を、決して「カルト」が行わないと言っているのではない。一部の新宗教が、特定の時期に、特定の場所で、特定の悪事を働いたことはある。しかし、同じことは既存の「まっとうな」宗教にも言えるのである。なぜなら、どのような悪い行為であれ、ひとたび彼らが法を破ったと主張されたのであれば、それらは立法府によって、すべての宗教とその信者(実際にはすべての市民)に適用されるように処理されなければならないからである。

最後に、「洗脳」や精神操作などの用語は、特定の不人気な宗教の出現に対して偏見を抱かせることがあり得る一方で、他の人々の目的には役立つこともある、ということを認識するのは有益であろう:(a) 元メンバーの中には、自分がメンバーだったことを後悔している者がおり、彼らは自分の行為を「説明する」ことができる。彼らと、おそらくその親族はすべての罪を許される。それは彼らには責任がないことだったのである。(b) ディプログラマーは、「自分の力では離れることができない」とされる「被害者」を「救出」するために、数万ユーロの報酬を請求することができた。(c) こうした用語は、メディアによる「邪悪なカルト」の暴露記事に良い見出しを付けることができる。(d) 主流の宗教にとっては、彼らの「本物の」信仰が拒絶された理由になる。(e) 「カルト監視」組織は、「私たちの中のカルト」の危険性を潜在的な寄付者に納得させることができれば、国(およびその他)から資金を得やすくなる。

結論として、この提案された法案が国民議会で承認されたそのままの形で採択された場合、それは民主的な社会としてのフランスにとって、深刻な脅威となり得る。民主的な社会においては、すべての市民は法の下で平等であるだけでなく、法を犯すことによって有罪となることがない限り、自身の宗教を表現する自由があるからである。*

* このテキストは、元々UK FORBフォーラムの宗教的差別に関する作業部会の枠組みで準備された。

以上の記事のオリジナルは以下のURLで見ることができる。

https://bitterwinter.org/%e5%85%ac%e7%9a%84%e6%a9%9f%e9%96%a2%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e5%ae%97%e6%95%99%e7%9a%84%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%83%8e%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%81%b8%e3%81%ae%e8%aa%b9%e8%ac%97%e4%b8%ad%e5%82%b7/?_gl=1*1ohihms*_up*MQ..*_ga*Njk1MTg4MzYxLjE3MTM2MTM0NTk.*_ga_BXXPYMB88D*MTcxMzYxMzQ1OS4xLjEuMTcxMzYxNDA5My4wLjAuMA..