キリスト教について学ぶ意義(8)

さきほど、『原理講論』が問題だと言いました。それでは『原理講論』でキリスト教徒はいったいどのような描かれ方をしていて、どういう限界があるのか、という話をします。これは何も『原理講論』を批判するために言っているわけではなくて、『原理講論』という書物も一つの時代的制約の中で書かれているわけですから、その中で描かれているキリスト教の姿というのは、ある特徴を持っているということをお話しするわけであります。

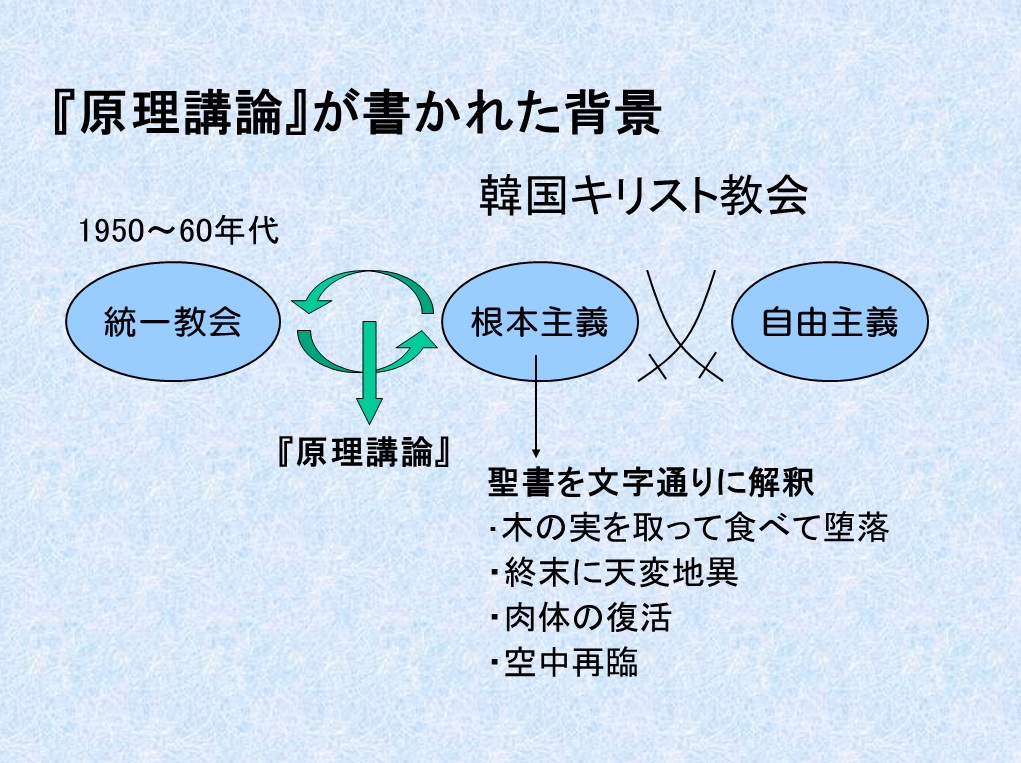

さて、『原理講論』はいつごろどのようにして書かれたのかというと、1950年代から1960年代の韓国の統一教会(注1)を背景として書かれたということになります。この韓国の統一教会は伝道をしていたわけですね。その伝統の対象が何であるかというと、韓国のキリスト教徒たちということになります。当時、韓国のキリスト教会におきまして統一教会の信徒たちが直接対峙して、そして説得して伝道する対象は、ほとんどが根本主義者と呼ばれるタイプのキリスト教徒でした。

この根本主義というのはいったい何であるかというと、とても信仰的で伝道熱心で素晴らしいんですけれども、特徴として聖書に書いてあることを文字通りに信じるというタイプのキリスト教です。これを根本主義といいます。根本主義に関しては後半の講義でもうすこし詳しくお話ししますが、それと敵対する考え方として、もう一方で「自由主義」というタイプのキリスト教があります。これは聖書を文字通り信じるのではなくて、それは比喩とか象徴なんだから、もう少し自由に、現代の人でも受け入れられるように、科学的に堪え得る解釈をしようというタイプのキリスト教です。これを大雑把に「自由主義」と呼んでいるわけです

。

この二つは対立関係にあるわけですが、韓国キリスト教会においては圧倒的にこの根本主義の方が大きくて、しかも再臨主を待ち望んでいて、準備された群であると思われていたので、当面の説得の相手としてあったのは、実はこの根本主義者たちであったわけです。この根本主義者たちに対して、「いよいよ再臨の主が来たんだ」ということを説得して原理を受け入れされるために、原理講義というものが始まりました。それを劉孝元教会長を中心として、講義のテキストの決定版として作られたのが『原理講論』ということになります。

このように、当面の説得の相手としていた人々が根本主義者であったために、『原理講論』の論じ方というのは、基本的には聖書を文字通りに信じるこの根本主義者たちを説得するというスタイルで書かれている、ということをまず私たちは知らなければなりません。この根本主義者が信じていることというのが何であるかというと、アダムとエバは木の実を取って食べて堕落したという話を、文字通り、リンゴか何か知らないけれども木の実を食べたんだということであり、そして聖書に終末に天変地異が起こっていろんな大変なことが起こると書いてあれば、そういう災難が本当に訪れると信じていました。さらに、そのときには肉体が復活するんだと信じていましたし、さらに「主は雲に乗ってやってくる」という「空中再臨」を本気で信じていたわけです。

このように、聖書に書かれていることを文字通りすべて信じるというのが根本主義者たちの非常に頑迷な信仰であったので、『原理講論』の論じ方というのは、基本的にはこの根本主義的な文字通りの解釈を前提として、それらをすべて否定して、「そうじゃありませんよ。木の実を食べて堕落したんじゃないですよ。終末に天変地異なんか実際は起こらないですよ。肉体は復活しませんよ。そして空中再臨じゃないですよ。」ということを説明するために書かれているのが『原理講論』のスタイルなんですね。

これは日本で原理の修練会なんかやるとですね、よーく冷静に考えてみると、なんでそんなことやっているの、という不思議なことなんですね。皆さんはもともとクリスチャンじゃなかったということですが、皆さんもともと木の実を取って食べて堕落したと信じてたんですか? 終末に天変地異来ると思ってました? 肉体の復活とか信じてました? 空中から主がやって来ると思ってましたか? まったくそう思ってない人に、原理講師は「そうじゃないんですよ~」ということをずーっと説明しているわけでしょ。どう考えてもおかしいじゃないですか。

これは、そのように信じている根本主義的なクリスチャンがいて、その人たちを説得するために書かれたので、そういう構造になっているわけですよ。ですから、最後の「いかに主は空中からやって来ないか、雲に乗ってやって来ないか」ということに関する『原理講論』の記述をよく読んでみてください。ものすごく長いんですよ。なぜあんなに長く書いてあるかというと、メシヤを受け入れさせようとするときに、この人たち(根本主義者たち)は「主は雲に乗ってやって来る」と思っているわけですから、「雲に乗ってやって来ないんだ」ということがくどいと思われるほど長々と書いてあるのは、そういう信仰を持っている人たちを前提として、その人たちを説得するために講義があって、この本が出てきたということなのです。

ということは、一言でいうと、『原理講論』でおよそクリスチャンの信仰として前提とされているのは、ほぼこの「根本主義」しか眼中にないということです。ほかの神学は一切眼中にないんです。じゃあ、根本主義がキリスト教の唯一の神学かといえばそんなことはなくて、ほかにもいろんな解釈があって、もっと自由主義的な解釈、極端なものではサタンはいないとかですね、そういう神学もあるわけです。

そういう観点からすると、『原理講論』だけを読むとどういう印象を持つかというと、あたかもすべてのキリスト教徒が根本主義者であるかのように思ってしまう。皆さんそう思っていませんでした? クリスチャンって基本的に聖書を文字通りに信じている人たちって、素朴にそう思っていませんでした? それは『原理講論』だけを読むとそう思っちゃうんですよ。しかし、現実にはそうではないということです。

ですから、大きく分けて「根本主義」と「自由主義」という二つの神学の流れがあって、キリスト教にもいろんな考え方があるんだということを知らないと、クリスチャンをつかまえて「あなた、聖書を文字通りに信じているでしょ」と言って、たまたまその人が根本主義者じゃなくて、自由主義の人だった場合には、その時点で話が通じなくなってしまうということなんですね。

このように、キリスト教について学ぶ姿勢として、根本主義と自由主義の両方を含めた、幅広いキリスト教に対する理解が必要だということです。そして、一口にクリスチャンといっても、さまざまな信仰観が存在するのであって、相手がどのような信仰を持っているのかを理解してこそ対話が成立するのです。ですから、キリスト教徒を伝道しよう、クリスチャンの親戚や友達がいるので、原理を伝えようと思ったときに、この『原理講論』で描かれているキリスト教のイメージだけで接すると、ときとしてピントが外れたことになってしまうということです。

中には、そんなキリスト教なんて学ばなくていいんだ、統一原理だけで十分だという人もいるかもしれません。こういう人に紹介したいのは、まず「一つの言語しか知らない者は、どの言語も知らないのだ」という、ゲーテの言葉ですね。私は韓国語を学び、英語を学び、そして日本語が母国語でありますが、こうして複数の外国語を学ぶと、日本語ってどういう言語なのか、どういう特長があってどういう限界があるかということがよく分かるんですね。何かを表現しようとするときに、日本語では表現できないこともあるんです。そうなってくると、初めて自分というものを相対化して、日本人とは何なのかということを考えるわけです。外国に行って初めて、日本人ってなんだろう、日本人の素晴らしさって何か、日本人の欠陥って何か、って考え始めるんですね。日本しか知らないと、日本とは何かということを、あまりにも当たり前で考えないわけです。それと同様に、ゲーテの言葉になぞらえて、マックス・ミューラーという比較宗教学の創始者とされる人が言った言葉があります。「一つの宗教しか知らない者は、いかなる宗教も知らない」。

統一教会の信徒としてのアイデンティティーを持つことも重要なんですが、他の宗教も学び、とくにキリスト教について学んで、その比較の上で自分たちの価値を知っておくということが必要なのではないかということです。

(注1)『原理講論』の背景となった書物としては、「原理原本」が1951年~52年にかけて書かれ、1956年に英語版「原理」が発行され、1957年に「原理解説」が韓国で発行され、その上で1966年に『原理講論』初版が韓国で出版されるという、長い成立過程がある。したがって、その内容が成立した時代背景としては1950年代から60年代という幅広い期間を想定した。