第五章「選択か洗脳か?」(前半)

このシリーズはアイリーン・バーカー著『ムーニーの成り立ち』のポイントを要約し、さらに私の所感や補足説明も加えた「書評」です。今回から二回に分けて、第五章の「選択か洗脳か?」を要約して解説します。これは本書のタイトルである「ムーニーの成り立ち」のサブタイトルに用いられているフレーズあり、この本が解明しようとする内容を最も端的に表している言葉と言ってよいでしょう。これまでの章でバーカー博士が行ってきたのは、自らの目と耳で観察した統一教会の客観的な描写であり、統一教会に関する基本的な事実を明らかにすることでした。それを土台としつつ、「ムーニーになる」ということが、はたして他者によってほどこされる選択の余地のない強制なのか、自由意思による主体的な決断なのかを明らかにして行く段階に、まさにこの章から入ります。洗脳論争に決着をつけるバーカー博士の見事な分析は、この章から始まります。

この章、ならびにこの本全体を通してバーカー博士が明らかにしようとしていることは、「自分自身が責任ある能動的主体であるような回心と、自分のコントロールを超えた力やテクニックの受動的な犠牲者になるような回心とを区別する客観的な手段はあるのか?」ということです。それが明らかになれば、ムーニーになることが「選択」か「洗脳」かを客観的に判断できるからです。バーカー博士の研究以前にこの問題を扱った多くの「専門家」は、精神科医や心理学者でした。彼らの仕事は通常、心の病を患う人々の話を聞き、なぜそのようになってしまったのかという原因を突き止めることにあります。彼らは基本的に「カルト信者」を病人のごときものと考えているので、その原因を外的環境の中に見つけ出し、解釈を施して「何かのせい」にするのです。そこからは、ある人がムーニーになった原因を、本人の個人的特性に求めるという発想はありません。人が自ら主体的にムーニーになるということはあり得ないと最初から決めてかかっているので、「強制的な力の犠牲者」という結論しか出てこないのです。しかし、「個人」ではなく「集団」を研究対象とする社会学は違った結論を導き出します。同じ修練会に参加しても、ある人はムーニーになり、別の人はならないという、誰も否定できない事実があります。そのように集団を分析することにより、ある人が持っている「個人的特性」が、ムーニーになるかならないかを決定する重要なファクターである可能性を否定せずに、回心のプロセスを客観的に分析することが可能になるのです。

洗脳やマインドコントロールを論じるときによく用いられる論法が、「常識的な人間なら絶対に信じるはずのない教義をカルトは信じさせるのだから、洗脳やマインドコントロールが行われているに違いない」という主張です。しかし、伝統宗教の教えの中にも現代人の常識では到底信じられないような内容が多く含まれています。それをバーカー博士は分かりやすく「東洋の文化圏から来た人々の中には、ある儀式の中で飲む葡萄酒が、二千年前に処女から誕生したという人物の血に変化すると信じる人々がいることは全く信じがたいとみなす人がいる」と説明しています。この文章は、「化体説」または「聖変化」と呼ばれる聖餐に関するローマ・カトリック教会の正統教義を指しています。二千年前に処女から誕生したという人物とはイエス・キリストのことですが、カトリック教会の聖体の秘跡においては、司教・司祭がパンとぶどう酒を聖別するとき、パンとぶどう酒のすべての実体は外観(偶性)のみ残してキリストの実体に変化するとされているのです。これは第4ラテラン公会議(1215年)およびトリエント公会議(1545~1563年)で公式に認められたカトリックの教義です。「あなたがいま食べたそのパンは、本物のキリストの体であり、あなたがいま飲んだぶどう酒は、本物のキリストの血である」と真顔で言われたら、敬虔なカトリック信者でなければ「気持ち悪い」と思うか、「どうしてそのような非科学的なことを信じられるだろうか」と思うかのどちらかでしょう。だからと言って、これを信じ込ませているカトリック教会が洗脳やマインドコントロールを行っているとは通常は非難されません。宗教的な信仰や世界観は極めて主観的なものであり、経験的・科学的には検証も反証もできないものがほとんであり、だからこそ「信教の自由」という概念があるのです。洗脳やマインドコントロールなどの信奉者は要するに、「私が信じられないものを信じるとは、洗脳されているに違いない」と主張しているにすぎず、実は何も証明していないのです。

洗脳やマインドコントロールがあるかないかという問題は、純粋に学問的な問題ではなく、時として法的な問題になります。バーカー博士がここで取り上げているのは、統一教会信者の両親が”conservatorship order”(成年後見命令)なるものを裁判所から認定してもらい、子供に対する”legal custody”(法的監護権)を獲得し、いわば「合法的な強制改宗」を行った事例で、こうしたことがアメリカでは実際に行われました。私は2012年にカナダのモントリオールで行われたICSAの国際会議で、ダン・フェッファーマン氏からこの話を聞きました。彼自身が経験したケースでは、こうした権利を獲得した両親が警察を動員して、成人した息子娘の身柄を拘束しようとしたので、彼が必死になってその兄弟を隠してディプログラミングから守ったという話でした。

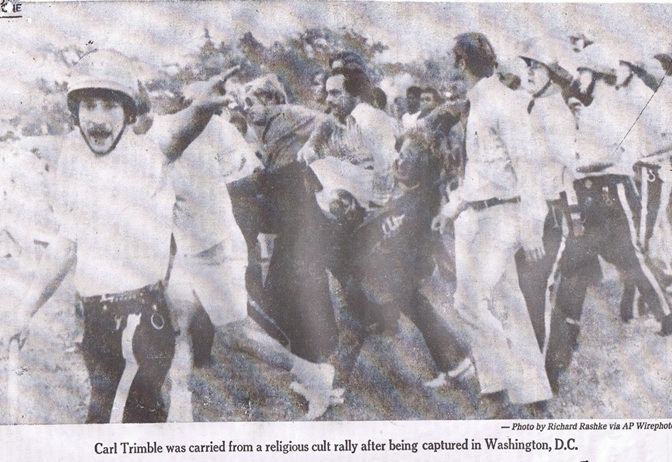

この写真は、カール・トリンブルというメンバーが、1976年のワシントン大会の真最中に、成年後見命令に基づいて警察によって「保護」された様子を報じた新聞の写真です。あの歴史的な大会の陰でこうしたことが行われていたとは驚きです。大勢の警察官がよってたかって捕まえる、事実上の「拉致」です。これは日本における警察の「見て見ぬふり」や「黙認」よりも酷いことです。両親の依頼を受けて、警察が直接拉致してしまうということですから、国家権力による合法的な強制改宗の幇助ということになります。このような成年後見命令が信教の自由を侵害する違法なものであるという判決を、後に統一教会が裁判で争って勝ち取っていますが、それまでに数名の犠牲者が出てしまったということです。こうした成年後見命令の根拠を提供したのが洗脳やマインドコントロールなどの似非科学だったのです。

この章でバーカー博士が明らかにしているのは、洗脳やマインドコントロールが存在することを主張する学者の多くが、その根拠の大部分を「ディプログラミング」と呼ばれる強制改宗を受けた元信者か、脱会後のカウンセリング治療を受けている元信者の証言に求めているということです。一般に、新宗教運動を離れた元信者は自分の入信を後悔しており、さらに家族の多大なる出費と労苦の結果として強制脱会させられた元信者は、自分自身が入信してしまったことに対する呵責の念から逃れるために、入信は自分の主体的決断ではなく、抗し難い強制力の犠牲となったのだという説明に飛びつくようになります。したがって、こうした元信者は、洗脳やマインド・コントロールといった概念にそって自己の回心体験を再構築して証言するので、その証言がこうした概念を支持する証拠として有効に見えるのはある意味で当たり前なのです。「教え込み」による回心体験の再解釈がなされている可能性が非常に高いので、ディプログラミングを受けた元信者の証言にのみ頼って議論するのは、サンプルが偏っていると言わざるを得ないのです。より公平な分析をするには、脱会していない現役のムーニー、自然退会したムーニー、そして修練会に参加したけれどもムーニーにならなかった非ムーニーを全般的に比較しなければならないとバーカー博士は言います。その結果、統一教会の勧誘方法が強制的であったと主張した割合は、ディプログラミングを受けた元信者においてのみ異常に高く、他の群れでは非常に低いことが分かっています。すなわち、「洗脳」や「マインドコントロール」を主張するかどうかは、実はその人が脱会したときの経緯が大きく関わっていると言えます。これは、日本における「青春を返せ」裁判の原告のほとんどが、強制改宗によって教会を離れた元信者であることとも一致しています。