第1章 神について

3.神はどんな姿をしているのか?

皆さんは「神の姿を想像してみてください」と言われたら、どんな神を思い浮かべるだろうか? あの世に行ったら会える、白い衣を着て髭を生やし、頭の上に輪っかの乗ったおじいさんだって? 気持ちは分かるが、伝統的な神学によれば、その答えは落第だ。なぜって神は無形なのだから、たとえあの世に行っても目に見えない。しかし創世記の第3章を読めば、神が人間と同じように歩きまわったり、土を耕したりしているではないか、という人もいるだろう。しかしこのような記述は、人間のイメージを神に投影した古代人の原始的な発想に基づくもので、「神人同形同性論(anthropomorphism)」という次元の低い神観であるとされている。一方で「なあんだ、つまんない! そんなんじゃ神様を信じようと思ってもイメージがわかない」という人もいるに違いない。もっともな話だ。実に神学の発達の歴史は、神から人間的な要素を奪い取っていった歴史でもあるのだ。

「物質」をきらうキリスト教の背景

ユダヤ・キリスト教の伝統においては、神が無形であることが非常に強調されている。これは基本的には、ユダヤ教が世界を超越した創造主である神を信じ、その神が偶像崇拝を禁じて自分の像を刻んではならないと命じたことに原因があると思われるが、キリスト教の神学ではこれにさらに拍車がかけられている。それはキリスト教の神学がギリシア哲学の影響を強く受けたからで、プラトンの「善のイデア」の概念や、アリストテレスによる世界の究極的原因者としての「不動の動者」の概念が、神と同一視されてそのまま導入されたためだ。

当時、ギリシアの哲学者はみな貴族であり、肉体労働は奴隷に任せていたから働かなくてよかった。だから彼らはその暇な時間を生涯哲学的思考に費やして、あの偉大な体系を作り上げたのである。彼らは一生の間、観念の世界に住んでいたので、純粋に観念的なものだけが永遠かつ本質的なもので、物質的なものは千変万化する刹那的かつ非本質的なものであると考えていた。この物質に対する蔑視がキリスト教にも受け継がれたために、神は全く非物質的なものと考えられるようになったのである。

もっとも、ギリシア哲学の影響を受ける以前のキリスト教にも、そのような素地はあった。それはグノーシス主義の影響である。グノーシス主義とは、霊的なものは善で肉的・物質的なものは悪であるという極端な霊肉二元論を説く初期キリスト教のセクトである。このセクトは、物質を創造した旧約聖書の神は、イエスの説いた神とは異なる「悪なる神」であるという教えを説いたので、正統教会から異端として断罪された。しかしながら今日では、霊肉を鋭く対立させる思想を展開しているパウロの手紙やヨハネによる福音書は、グノーシス主義の影響を受けていたと指摘する学者もいる。それが歴史的な事実であるかどうかは別としても、新約聖書の中には肉体や物質に対するネガティブな描写があるのは事実だ。したがって、神は物質とは無縁のものであると考えるのも無理はない。

無からの創造と因果律の分断

さて、アリストテレスの哲学によれば、すべての存在は「形相」と「質料」という二つの要素から成っているとされる。この「形相」というのは、例えば粘土で人形を造ろうとすれば、まず頭の中でどんな形にするか構想を練らなければならないが、その具体的な作品になる前の「アイデア」のことである。一方「質料」というのは、その人形の素材となる粘土のことだ。アイデアだけでは実体としての人形は存在し得ないし、材料の粘土だけでも作品はできない。したがってすべての存在はこの「形相」と「質料」の二つが合わさって、初めて「存在」たり得るというわけだ。

この「質料形相論」はトマス・アクィナスなどのスコラ哲学者によってキリスト教神学の存在論としてそのまま導入されたが、何と彼らは、神だけはこの存在論の例外で、質料のない「純粋形相」であると主張したのである。この理由は「形相」が永遠不変であるのに対し、「質料」は可変的なものであることから、神が永遠不変の存在であるためには「質料」すなわち物質的な要素があってはならないというわけだ。かくして神様は形とともに体、すなわち物質的側面も奪われてしまった。

それでは、原因者である神に物質的要素がないのに、なぜ結果的存在である被造物には物質的要素があるのか? 神の外に物質の原因となった素材があったとすれば、二元論に陥ってしまう。神が御自身の本質から被造世界を造った(これを「流出説」という)とすれば一元論は保たれるが、非物質的な神から物質的な世界が出現したという説明は苦しい。これでは神と被造物の存在論的な区別がなくなってしまうから「汎神論」に陥ってしまう危険があるとして、キリスト教はこの思想に否定的な見解を示した。

結果として登場したのが「無からの創造説」というもので、これはまったく何もないところから神が一声かけると、突然魔法のように被造物が出現した、という便利な教説である。しかし、因果律の連鎖をたどって行けば最終的に第一原因者である神に行き着くと主張しているわりには、こと「物質」のこととなると、とたんにその因果律が分断されてしまうというのは不徹底ではあるまいか?

統一原理によってつながった創造の因果律

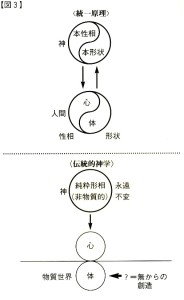

その点、「統一原理」は首尾一貫している。「統一原理」にはアリストテレスの「形相」と「質料」と全く同じではないが、かなり近い概念がある。それは「性相」と「形状」と呼ばれ、人間における「心」と「体」や、動物における「本能」と「体」のようにすべての存在の内面と外面を指している。そしてすべての被造物に「性相」と「形状」という二面性があるからには、その原因者である神ご自身の中にもより根本的な「性相(本性相)」と「形状(本形状)」がなければならないと主張しているのである。したがって、神は物質的な側面においても我々の原因者であり、因果律は分断されていないのである。

アリストテレスの質料形相論と、「統一原理」の性相と形状の二性性相の違いを簡単に説明すれば、前者が二元論的に分断された概念であるのに対して、後者はあくまでも「同一存在の両側面」であり、完全に分断しきれない関係にあるという点だ。先ほどの粘土の例でいえば、「無形の素材」と考えられていた粘土も、厳密に見れば分子構造や原子構造などの「形」の要素を含んでおり、それらをさらに細かく分解していったとしても、全く「形」を持たない純粋な「素材」などというものを取り出すことはできないのである。

実はギリシャ哲学の影響を受けた神観が神から物質的な要素を排除した背景には、このように精神的なものと物質的なものを鋭く分断する「二元論的偏見」があるのである。しかし「統一原理」の「性相」と「形状」は、互いに全く異質なものではなく、共通の要素をもって相対的関係を結ぶ「同一存在の両側面」なのである。したがって二性性相の考え方からは、神から物質的な側面を排除しようなどという不自然な発想は出てこない。

キリスト教神学が神の物質的側面を否定することによって守ろうとしたのは、神の永遠性と不変性だったが、よく考えてみると、この永遠性と不変性は非常に魅力のないものだ。神は全知全能で完璧だから、これ以上進歩することもないし、自分より低級な存在から影響を受けることもない。だから完全に満ち足りた神様は、被造世界に対して何も期待しないし、そこに何か新しい発見をして感動するなどということもあり得ない。これではまるで人生を悟りきったと思い込んでいる人のようで魅力がない。論理的な無理をしてまで神から体を奪い去り、融通の利かない「永遠不変」の牢獄の中に閉じ込めておくメリットが、いったいどこにあるというのだろうか?

「統一原理」の説く神様は、形状的側面を持ち人間とダイナミックな関係を結ぶので、伝統的なキリスト教神学がいうような意味で「永遠不変」ではない。しかし別の意味で永遠不変なのである。それは「愛」と「心情」において永遠不変なのだ。神といえども人間から裏切られれば傷つくし、人間の行動に影響されもする。しかしどんなに人間から裏切られたとしても、親として子供を愛するその心情は永遠に変わることがない。すなわち神様は永遠の愛をもった親なのである。

最後に誤解のないように言っておくが、別に「統一原理」は神が無形であるということを否定しているわけではない。しかしキリスト教には人間は「神の似姿」として創造られたという教義があるのだから、一種のアナロジー(類比)として神の姿を人間的に表現することに対して、そんなに目くじらを立てる必要はないのではあるまいか。そういうわけで、最初に神を「髭の生えたおじいさん」としてイメージした人は、別に非難されるいわれはないのである。しかし、おじいさんだけではやはり物足りない気もする。親である以上、やはりお父さんとお母さんが必要だ。そこで「統一原理」が支持する神のイメージは、我々の「父母」ということになるのである。