3月31日から「信仰による家族愛の強化」と題するWeb説教の投稿を開始しましたが、今回はその4回目です。前回は近代以前の日本社会における男女の愛のあり方について論じた後に、いま日本の家庭が抱えている危機について、さまざまなデータを用いて解説しました。具体的には、離婚の「高止まり」、児童虐待、少子化、超高齢化社会、人口減少、若者たちの晩婚化、未婚化、そして非婚化の問題を取り上げました。

これらはさまざまな現象として表れたものでありますが、最近は家族は大切であるという価値観そのものが脅かされている、挑戦されていると言ってよいと思います。下重暁子さんという人が書いた『家族という病』という本がベストセラーになりました。

この本は、「幸せな家族」というのは幻想なんだ、そして「家族は素晴らしい」は欺瞞であるということを主張した本なのですが、これが大変多くの人の共感を呼ぶようになったのです。私はこれはいったいどんな本なのかと思って読んでみました。この『家族という病』という本の中で著者の下重暁子さんが主張している内容は以下のようなことです。

・私たちは家族のことを知っているつもりでも、実はよく知らない

・私自身、父、母、兄がいたが、彼らのことをよく知らなかった

・一番近くて遠い存在が家族

・日本人は家族を妄信している

・家族間でも暴力事件や殺人事件は起きる

・結婚できない男女が増えたのは、親離れ・子離れができないから

・家族の期待は最悪のプレッシャー

・夫婦でも理解し合えることはない

・家族の話はしょせん自慢か愚痴

・家族ほどしんどいものはない

・家族写真入りの年賀状は幸せの押し売り

私はよく家族写真入りの年賀状を送るものですから、何か否定されたような気持になりました。これは要するに下重明子さん個人の考えを連綿と書いた本なのですが、本の中にどうして彼女がこういう考え方に至ったのかについてが、自分の個人史として書かれています。

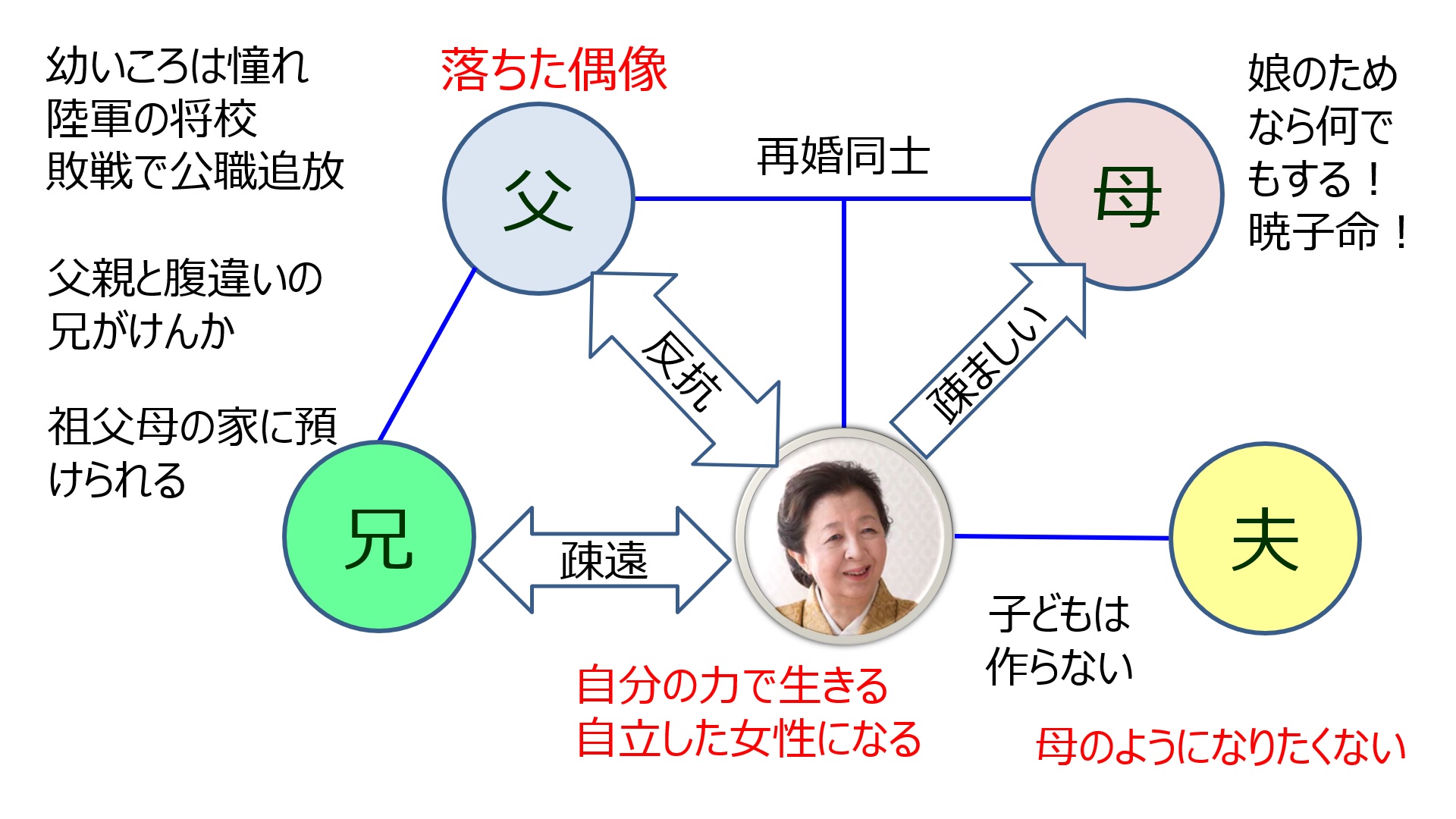

下重さんの両親は再婚同士だったということです。下重さんにとってお父さんがどういう存在であったかといえば、「落ちた偶像」でありました。もともとお父さんは軍人でした。陸軍の将校として格好よく馬に乗って出勤していく父親の姿は、幼い少女だったころの下重さんにとっては憧れでありました。ところが敗戦によって軍人は公職から追放されてしまいます。このあたりからだんだんと家族関係が厳しくなっていくわけです。

終戦当時に思春期を迎えた若者たちというのは大変だったと思います。なぜならば敗戦によって昨日までこれが正しいとされていたことがガラッと変わり、価値観が180度変わってしまったからです。ですから大人たちは昨日と今日でまったく言うことが違うので、信じることができなくなったのです。大人の権威が地に落ちた時代に、彼女は生まれたことになります。そのことが原因で、下重さんは父親に反抗するようになったのです。

再婚同士なので、その父親には前の奥さんとの間に男の子がいました。下重さんにとってはお兄さんに当たります。このお兄さんが父親と大喧嘩をして、暴力沙汰にまでなってしまったものですから、家にいられなくなり、祖父母の家に預けられるようになりました。それ以来、もともと一緒に暮らしていたこのお兄さんとは疎遠な関係になってしまいます。

下重さんの母親がどんな人であったかといえば、古風な人でありまして、「娘のためなら何でもする! 暁子命!」といったように、ふんだんに愛情を注ぐ人だったのでありますが、それを下重さんは「疎ましい」と思うようになりました。もう自分のことは構わないで欲しいと思うようになり、聡明だった彼女は、自分の力で生きていくんだ、自立した女性になるんだ、と決意して家を出ます。そしてNHKのアナウンサーになって独り立ちしていくのです。

下重さんも結婚しています。ですから夫は家族としているのですが、夫とは互いに「縛りあわない関係」を築き、子どもは作らないということを約束して結婚しているのです。だからお子さんはいらっしゃらないわけです。なぜ子どもを作らなかったのかというと、自分は母親のようになりたくないと思ったからなのです。自分の母親の姿を見て、あのようにはなりたくないと思ったので、子供を作らなかったというのです。これが下重さんの家族関係と人生観ということになります。

こうして家族を避けながら生きてきた下重さんだったのですが、この本の一番最後には、いまはもう死んでしまった家族に宛てて書いた、下重さんの手紙が出てくるのです。下重さんの父親は昭和54年に亡くなり、母親は平成4年に亡くなり、お兄さんは平成16年に亡くなっています。それまで家族を避けて生きていた下重さんだったのですが、家族が亡くなって、遺品を整理する中で、昔の手紙など書き残したものが発見されたのです。それを通して、自分の知らなかった家族の一面を発見していくわけであります。「家族のことを知っているつもりで、実はよく知らない」という下重さんの主張は、この体験からきているのです。

下重さんもかなりの年齢になり、亡くなった家族のことを思うようになり、死んだ三人の家族に対して書いた手紙が、この本の最後に掲載されているのです。お父さんに宛てた手紙においては、自分の若いころを振り返り、「なぜあなたに反抗したのか」ということを書き綴っています。そしてお母さんに対しても、「どうしてあなたのことを疎ましく思ったのか」ということを告白していくわけです。そしてお兄さんに対しては、「あなたが亡くなる前にもう一度、ゆっくり話たかった」というような手紙を書いているのです。

これを見れば、下重さんは本心では家族とつながりたかった、でもそれができなかったことを後悔していることが分かります。まさに、失われた家族を求めて、死者に手紙を書くことを通して、自分自身を整理しているのです。その手紙の後に、最後は「自分への手紙」を書いています。そして、「最後は一人なのだと自分に言い聞かせているのです」という文面になっているのです。どうして最後は一人なのでしょうか? それは子どもを作らなかったからです。

さて、この本は私たちに対して「選択肢」を突き付けているのではないかと、私は思います。私たちが下重さんのように、家族に背を向け、心を閉ざして生きるとするならば、それは孤独な人生にならざるを得ないし、最終的には後悔が残ってしまいます。逆に家族と向き合って、心を開いて生きるならば、私たちは幸福な人生を送ることができるのではないでしょうか。ところが、現実の家族にはさまざまな葛藤があり、簡単ではありません。誰しも心の傷や、壁や、葛藤や、恨みなど、いろんな思いを抱えています。いかにしてそれらを越えて、家族と向き合うかが大きな課題になります。

この『家族という病』というタイトル自体が、現代の日本人に対する一つの挑戦であると私は思います。すなわち、家族自体が「病」なのではなく、家族の心が通じないことが「病」なのではないでしょうか。

(次回に続く)

35:39