第六章 終戦と大神様の続き

天照皇大神宮教の経典である『生書』を読み進めながら、それに対する所感を綴るシリーズの第23回目である。第19回から「第六章 終戦と大神様」の内容に入った。今回はこの章のまとめとして、大神様が終戦直後の日本人に向けて語ったメッセージの内容を総括し、それを旧約聖書の預言者たちとの比較において論じてみたいと思う。

先回論じた内容は、天照皇大神宮教では日本の敗戦が一種の「終末論的な出来事」としてとらえられているということであった。天照皇大神宮教においては、第二次世界大戦の終戦をもって皇祖神の拠り所が天皇陛下から北村サヨ氏に移動することが予定調和的に理解されており、終戦が近づくと同時に神の摂理も急ピッチで進むようになる。そのとき、それまで日本人が信じていた「神州不滅」「神風が吹く」「戦争に勝つ」といった概念を、宗教的に読み替える必要が出てくる。客観的には日本はアメリカとの戦争に負けるのであるが、それを絶望から希望に変えるための発想の転換が必要なのである。

大神様の言う「日本が勝つ」という言葉は、戦争に勝つという意味ではなく、むしろ戦争に負け、米軍に占領されることによって人々が真人間になるのであれば、結果的に日本の国は神の眼から見れば「勝った」ことになるという意味である。結局、勝ち負けは真人間になるかどうかによって決まるということだ。このように戦争や勝ち負けに対する視点を変えることで、大神様は終戦直後の日本人に希望を与えようとしたのである。

島田裕巳は、著書『日本の10大新宗教』の中で、天照皇大神宮教は極めて戦後的な新宗教であったと解説している。第二次大戦が終わるまでは天皇は現人神とされ、その現人神が支配する日本という国は、「神国」とされ、神国の行う戦争は「聖戦」と位置づけられた。ところが、その神国が聖戦に敗れるという現実に直面したとき、人々は虚脱感に襲われ、精神的な空白が生じた。その「神国」と「聖戦」の意味を再解釈することによって、人々に希望を与え、その精神的空白を埋めようとしたのが、大神様の教えの時代的な意味だったのである。『生書』を丹念に読んでいくと、彼の分析が的を射ていることが分かる。

このころの大神様のメッセージは、第6章の最後の説法に要約されている。

「敗戦国の乞食らよ、早う目を覚ませ、目を覚ませ。お目々覚めたら神の国、居眠りしておりゃ乞食の世界。

乞食の世界に座をなして、神様おいで、おいでと叫んでも、天の神様なんで乞食の世界まで助けに行くような神はいない。

己が心は己がお肚で掃除して、神のみ肚に合うまで魂磨いて上がっておいで。行けば行かれる天国よ。

女役座になりました。女役座というものは、敗戦国の乞食の男、百万匹前にしたとて、引けも取らねば、さりとて女、子供でも、真心持ちと見たなれば、にっこり笑うて済度するのが女役座の腕前じゃ。

親もなければ兄弟もない。野中に立った一本主義(杉)。

今、日本に生をうけたる者は、男でも女でも、このまま死んでは死にきれない。子孫永遠に生きる道をつけてやり、尊いみ国が一本立ちして、世界の平和が訪れりゃ、いつ枕を並べて死んでも惜しくない、裸役者にならなけりゃ、日本人の名が汚れます――。」(p.165-6)

この言葉には、日本民族に対する深い愛情が表現されているが、それはいわゆる軍国主義的な愛国心ではなく、国家の政策とは切り離された民衆に対する愛情である。すなわち、敗戦によって国の主権が亡びることよりも、そこに住む人々の心のあり方に深い関心を注いでいるのである。

これまでの大神様の教えをまとめてみると、いくつかの特徴を指摘することができる。まずは国家の運命よりも個人の内面を重要視しているということだ。それは日本が戦争に勝つか負けるかが重要なのではなく、一人ひとりの日本人が真人間になるかどうかが重要なのだと主張していることから明らかである。真人間であるかどうかは、人々が利己心を捨てて自己の魂を磨くかどうかで決まるという。

その上で、大神様は日本民族に対して深い愛情と信頼を寄せている。神は日本の国を決して見捨てたりはせず、むしろ世界の国々の模範となるような国になってほしいと願っているというのである。そしてそのポイントは、敗戦を契機に人々が心を入れ替え、一人ひとりの日本人が魂を磨いて真人間になることである。

しかし、今の日本人は戦争に負けたことに絶望し、相変わらず利己的な生活をしているので、天皇に代わって自分が神の国をつくり、日本人を眠りから覚醒させ、最終的には世界平和を主導するような立派な国にするのが自分の使命であると自覚しているのである。

一方で、日本が軍事的に発展したり、植民地を増やしたり領土を拡大することに対しては否定的である。満州も朝鮮も樺太も台湾も日本には必要なく、日本の本土だけあれば十分であり、むしろ隣国と仲良く付き合っていくのが良いと主張している。また、戦後の日本には軍備が必要なくなると説いていることから、一種の平和主義を信奉しているということになる。

日本の敗戦に匹敵するような、民族的なレベルの絶望をもたらした出来事を旧約聖書の中に探すとすれば、それは紀元前586年のエルサレム陥落であろう。当時のイスラエル民族は「シオンの不可侵性」という国家の公式的な神学を信じており、これはヤハウェとダビデが結んだ永遠の契約により、エルサレムが敵の手に落ちることはないという信仰であった。たとえ危うくなったとしても、最後はヤハウェが直接的に介入する奇跡により、エルサレムは守られると信じていたのである。これは、日本人の「神州不滅」や「神風」の信仰に似ている。しかし、そのエルサレムがバビロニアの侵攻によって陥落し、ユダヤ民族がバビロニアに捕虜として連れていかれたとき、人々は希望を失ってしまう。

こうしたユダヤ民族の苦難の時代に登場した預言者がエレミヤであった。エレミヤの生涯は、エルサレムを愛し、悔い改めを求めて叫ぶけれども、受け入れられない、という苦渋に満ちたものだった。彼は偶像崇拝に陥っていた当時のユダヤ民族に対して、「偶像を捨て、神に立ち返れ。さもなければエルサレムはバビロンによって滅ぼされる」と警告し続けた。けれども、ユダの王と民は彼の預言に耳を貸そうとはせず、激しく反発し、エレミヤを迫害した。やがて、エレミヤの予言が成就する時が来た。南ユダ王国はバビロンに征服され、エルサレムは陥落し、ユダの民は捕虜としてバビロンに連れ去られてしまったのである。

エレミヤはエルサレムの陥落を嘆き悲しむが、その原因が偶像崇拝の罪や快楽を求める生活、不正や弱者に対する抑圧にあることを説き、人々に対して悔い改めを迫った。このとき彼もまた、国家の滅亡を嘆くよりも、一人ひとりの心の中に神を迎えることを強調したのである。そして彼はユダヤ民族がバビロンに捕囚されている期間は70年になり、その後に彼らは故郷に戻り、エルサレムを建てなおすことも予言し、未来に対する希望を語ったのである。これは敗戦と米軍による占領という民族の苦難の時代に、悔い改めと未来に対する希望を語った大神様の立場と相通じるものがあると言える。

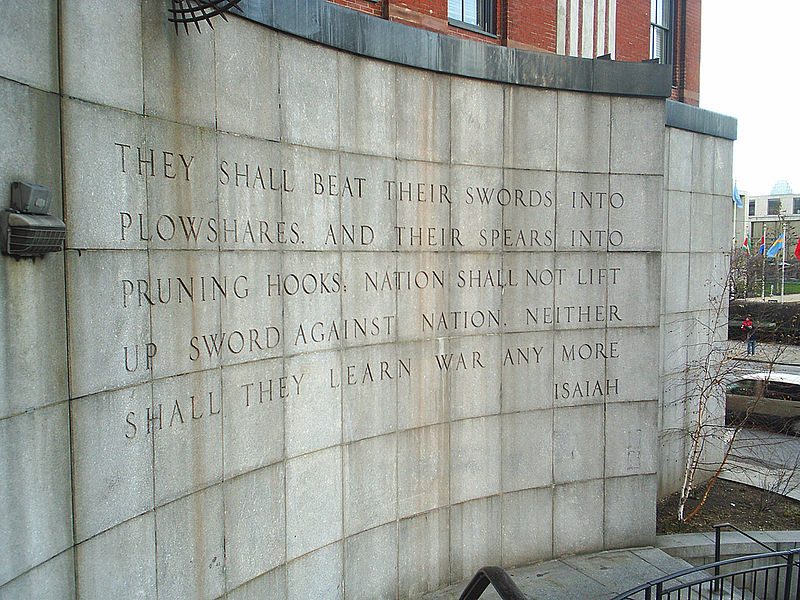

一方で、大神様の示した平和主義と相通じる内容を語った旧約聖書の預言者がイザヤである。イザヤ書2章4節には「彼らは剣を打ち直して鋤とし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。(They shall beat their swords into plowshares,and their spears into pruning hooks; nation shall not lift up sword against nation,neither shall they learn war any more.)」という言葉があり、ニューヨークの国際連合プラザに、この預言者の言葉が刻まれた、通称「イザヤの壁(Isaiah Wall)」と呼ばれる壁が存在する。

預言者イザヤが活躍した紀元前8世紀は、イスラエル民族が南北に分断されていた。北のイスラエル王国がアッシリアに攻め滅ぼされ、南のユダ王国も戦乱の悲惨に巻き込まれていた。敗残の小国としてアッシリアの支配に屈したユダ王国は、無力感と絶望とに打ちひしがれていた。このような状況下で預言者イザヤは、武器を捨てて平和を選び取る意思、「戦わない」ビジョンを明確に示し、人々に呼びかけた。預言者イザヤは、いつの日か、この敗戦国を多くの国々が敬意を持って仰ぎ見ることになると告げている。しかしそれは、軍事力を回復し、武力によって敵を屈服させるという復讐の宣言ではなく、「国は国に向かって剣をあげず、もはや戦うことを学ばない」という「非暴力国家」の宣言であった。その結果として、この国が世界から仰がれるようになると主張したのである。これは、敗戦によって武力を放棄し、平和国家としての道を歩むことによって国際社会の信頼を勝ち取ろうとした戦後日本の立場に相通じるものがあり、大神様の教えもまた、預言者イザヤのビジョンや国連の理想、さらには日本国憲法第9条の精神に通じるものであるといえるのではないだろうか。

以上で「第六章 終戦と大神様」の部分は終わる。次回から、「第七章 道場の発足」に入る。