(1)古代インドの思想

このシリーズの目的の一つ目は、「あの世や死後の世界」の問題について日本人がどのように考えてきたかを明らかにすることにより、こうした世界の存在を信じることが日本の宗教伝統に反するものではなく、むしろ伝統的な日本人の死生観に含まれていることを明らかにすることです。そして二つ目の目的は、日本人の来世観を構成しているさまざまな要素を分析し、それを統一原理の霊界に関する教えと比較することにより、統一原理の来世に関する教えが首尾一貫した合理的なものであることを示すことにあります。したがって、それを聞いて納得するのに「洗脳」や「マインド・コントロール」といった前提は必要なく、むしろ大変に説得力のある来世観を統一原理は持っていることを最終的に理解していただけたらと思います。

日本人の死生観と統一原理の関係を解説した優れた出版物に、世界思想研究会編の討議資料『「善霊堂」について』があります。これは非売品で現在は入手が困難な資料になっていますが、この内容を基にしてこのシリーズを構成してみたいと思います。

1.古代インドの思想における死生観

日本人の来世観の代表的なものに、仏教の説く「輪廻転生」がありますが、これは古代インドの思想に端を発するものが、日本に伝わってきたものです。古代インドの死生観である「輪廻転生」は、生まれ変わりを意味しますが、こうした死生観を生み出した背景には、「この世は苦である」という想念があります。摂氏40度を上回る厳しい自然環境の中での生活は大変厳しいものであり、釈尊の生きた時代には、乳幼児の死亡率が高く、女性も産褥熱などで死亡し、女性の平均寿命は18歳くらいであったと言われています。また国家間の覇権争いによる厭世観が漂っていた時代でもありました。

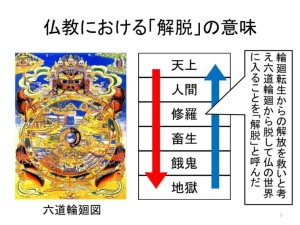

したがって、この世は苦であって、あまりにも希望がないことから、転生して再び生まれ変わるという「再生」の思想が生まれ、さらに、そのような生死から解放されることを願うようになったと考えられます。そこから、中陰(ちゅういん)という49日間の検査期間を経て、死んだ後の生命が、生前の行いのレベルに応じて、地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天上という「六道輪廻」における次の生命へ「再生」していくという思想が生まれたのです。仏教では、この輪廻転生からの解放のことを救いと考え、六道輪廻から脱して「仏」の世界に入ることを「解脱」と呼んだのです。

釈迦の悟りに至る課題には、「四苦八苦」という概念がありました。「四苦」とは、生きる苦しみ、老いる苦しみ、病の苦しみ、死の苦しみという人生の根本的な苦しみを指し、それに加えて、愛別離苦(あいべつりく:愛する者と別れる苦しみ)、怨憎会苦(おんぞうえく:憎んでいる対象と出遭う苦しみ)、求不得苦(ぐふとっく:欲しいものを得られない苦しみ)、五蘊盛苦(ごうんじょうく:心身機能から盛んに起こる苦しみ)があり、これらをすべて合わせて「八苦」と呼んでいます。

仏教の世界観・人生観は、まさに人生の根本は「苦」であるということであり、ここから「四諦」という教えが出てきます。「四諦」とは、苦諦(くたい:一切は苦であるという真理)、集諦(じったい:苦には原因があるという真理)、滅諦(めったい:苦は滅するという真理)、道諦(どうたい:苦を滅する道があるという真理)を指し、要するに、人生とは「苦」であり、その苦の原因である「集」が何であるかを知り、その原因を「滅」するなら、人生における苦しみはなくなり、安らぎが得られる。このようにして悟りに至る方法が「道」である、ということを述べています。

2.「輪廻転生」説とその霊界観

古代インド思想では、宇宙にあふれているすべての存在は、石ころなどの無機物も、植物や動物などの生物(有機体)も、ランクの差こそあれ、すべて「生命」であると捉えました。その生命が、前世の行いのレベルに合わせて、地獄・餓鬼・畜生・修羅・人間・天上に転生し、生まれ変わっていくというわけです。この「輪廻転生」から「解脱」する方法として、禅、念仏、唱題などを説くことにより、さまざまな仏教の宗派が生まれました。

さて、死後49日間を経れば生命が次の生命へ「再生」していくと考えれば、いわば仮の宿である死んだ「肉体」は、不必要であると考えられることになります。そこで、インドではガンジス川のほとりで肉体を焼き、川に流すのが「葬式」になります。添付の写真は現在でも行われているガンジス河畔での火葬ですが、遺体を焼いた灰を無造作にガンジス川に流しており、日本人の感覚からいえばちょっと受け入れがたい感じです。しかし、仏教の世界観から言えば、生命が抜け出た「亡骸」は何の価値もないので、これで良いのです。事実、親鸞も「我が亡きがらを川に流せ」と言いました。

このような考えを徹底化していけば、葬式やお墓、命日などは不要ということになります。49日が終わって「満中陰」を迎えると、その死んだ人は、別の存在に生まれ変わるので、「慰霊」という考え方はあり得ないということにもなります。

このように古代インドの思想においては、「輪廻転生」するに当たって、死んだ生命が、次の生命へ生まれ変わる前に、いったん待機する場所として「死後の世界」や「霊界」が想定されていることが分かります。中国・日本に伝来した仏教では、死者は冥土の王庁において生前の罪業を調べられ、次に六道輪廻のどの世界に生まれ変わるかを審判されると考えるようになりました。添付の絵は「十王図」の一枚で、死後49日目を担当する泰山王(たいざんおう)です。

十王(じゅうおう)とは、道教や仏教で、地獄において亡者の審判を行う十尊の、いわゆる裁判官的な尊格を指します。人間を初めとするすべての衆生は、よほどの善人やよほどの悪人でない限り、没後に中陰と呼ばれる存在となり、初七日、七七日(四十九日)及び百か日、一周忌、三回忌には、順次十王の裁きを受けることとなる、という信仰がありました。死後のさばきというと閻魔(えんま)大王を連想する方が多いと思いますが、これは閻魔以外の諸王の知名度が低いせいであると考えられています。

3.「輪廻転生」の考え方の限界

最後に、「輪廻転生」の考え方の限界を指摘しておきたいと思います。

まず、次に生まれ変わるまでの一時的な待機所という以上の積極的な意味を「あの世」に見出すことができない、という点が挙げられます。「来世」とは、霊界での永遠の生を指すのではなく、生まれ変わった次の生を指すのです。なぜ霊界が存在するのかという根本的な理由も説かれていません。

また仏教には、人間は「天上天下唯我独尊」としての尊厳性をもつという教えが一方にありますが、「私は前世のAさんの生まれ変わり」、「私は来世ではBさんという別人格になる」とした場合に、現世での私とAさんとBさんは個性が異なるにもかかわらず同一存在ということになり、「輪廻の主体とは何か」という疑問が生じることになります。今現在の個性を持った「私」には、究極的な価値がないことになってしまいます。

もう一つが、家族や血統の軽視です。そもそも、釈迦の説いたオリジナルの仏教は徹底した個人主義の教えであり、その究極的な目的は輪廻転生を繰り返す迷いの状態から解脱することにありました。したがって、本来の仏教には、家制度やそれを維持するための祭祀である祖先崇拝を支持する要素は全くないのです。

仏教が本来理想とした共同体は家庭でも氏族でもなく、出家した求道者の集団である僧伽(サンガ)であったのであり、むしろ家庭は愛欲煩悩の場として、相対的に否定されるべきものでした。したがって、家族を重要視し血統を重んずる日本の伝統文化とは相容れないだけでなく、統一原理の家庭観・霊界観とも異なっています。